「VOICES」の中心人物である橘ジュンとKEN、そして、創刊当初からデザインで関わり続ける中山正成を加えた3人で語る、「VOICES」の始まり。

2018.3/12 水野ちひろ=取材・文 / interview & text by Chihiro Mizuno KEN=写真 /photography by KEN

この記事は、vol.17 総集編/OmuNiBuSの内容を一部web向けに再構成した内容になっています。

橘 VOICESを形にできるのかどうかが不安だった時に中山さんとの出会いがあって、あの時から「始まり」でした。細々とですけどこうやって続けられてるっていうのが本当にありがたいなと思う。女の子への気持ちとか、こんなこと自分で言うのもあれなんですけど、変わってなくてよかったなと思うんですよね。

中山 そうですね。見返してもあまりブレてないですよね。

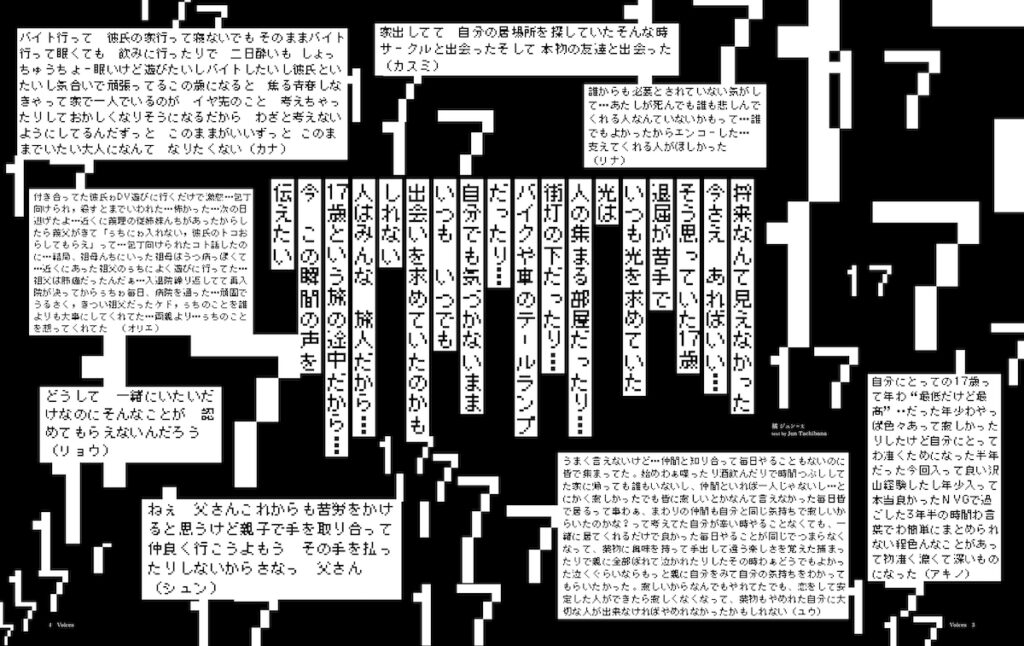

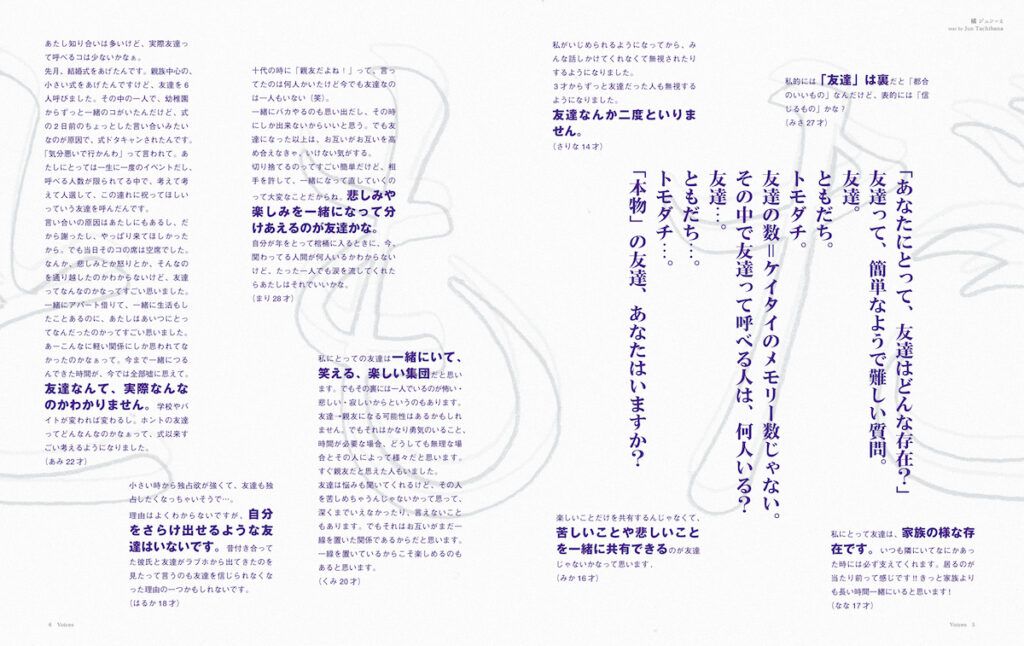

橘 そうなんですよ。自分の中でのテーマは居場所だったり、女の子たちの葛藤や背景を辿ると見えてくるトラウマ。それぞれみんな抱えているものだけど、彼女たち一人一人の言葉で語ってくれるじゃないですか。私の中ではそれがすごく新鮮に感じちゃうんですよね。初めて聞いた言葉みたいに。創刊号ではリスカとかギャングとか…中山さんには遠い存在と思うような子たち、大変だったかなって考えたりもしたけど、彼女たちが輝くようにカッコよく見せてくれて、嬉しかったな。毎号、想像する以上の出来栄えでした。

これなら街頭で初めて会った子にも、手に取ってもらえるだろうって思えた。やっぱり手に取ってもらえなければ伝えたいことも伝えられないから、ありがたいことばっかりです。中山さんと一緒にやれたこと。

KEN そうですね。

中山 VOICESに限らずいろんな仕事もそうなんですけど、僕の、デザイナーの立ち位置が中間なんですよね、やっぱり。発信する側と受け取る側で、受け取る側は全く知らない、興味もひょっとしたらないかもしれない人がいて、そこをなんとか繋げる立ち位置じゃないですか、やってることが。

僕ももちろんカラーギャング(※1)も知らないし、こんな生き方をしてる若者がいるのかっていうのも知らないんですけど、その知らないとかわからないっていう感覚はたぶん普通の人も知らないし、わからない。

と、いうところだと思うので、そこは同じ受け取る人の目線で「よしわかった、ジュンさんはこれを伝えたいんだ」と考えて、でも僕も含め、知らない。じゃあそれをどうやって上手く伝えるのか?

もちろんかっこよく見せるのも一つだろうし、綺麗に見せるのも一つだろうし、読みやすくするのも一つだろうし。

そこを考えてただけですね、もう。なんとかこれを見てもらえるように。でも難しいのが、あんまり寄っちゃうと見えなくなってきちゃう。

中山正成(なかやままさなり)

グラフィックデザイナー。株式会社エイプリルフール代表。

書籍・雑誌のエディトリアルデザイン、音楽関係のビジュアルデザイン、ショップ・企業などのCI・V Iなど、幅広いジャンルでのデザインを数多く行なっている。

橘 そうなんでしょうね。絶妙な距離感なんでしょうね。

中山 たぶん、僕がもしかしてbondに入って同じような活動をしていったら、ちょっと伝えられることがわからなくなって…。例えばあるアーティストがいて、その人の何かビジュアルを作るとして、ファンすぎるとちょっとわからなくなるんですよ。結局ファンの人はいいけど、ファンじゃない人に伝えなきゃいけないので、ファンじゃない人の感覚がどこか残ってないと表現できないんですよ。

だからやっぱり一般の人が思う気持ちを借りて、上手くナビゲーションしていかないといけないですね。

橘 そうですね。それとあとKENの写真。起承転結っていう風にならなくて、葛藤して彷徨っていて、行ったり来たりしてて、「何が言いたいのかよくわかんないぞ」みたいな、彼女たちのあの声が私はすごく好きなんですね。リアルだなと思ってて。VOICESではリアルを載せたかったんですよね。そこはこだわりたくて。あの声と、あの声から発する本人もそうだけど、それを表現をしてくれた写真もあって…。

中山 写真重要ですよね。

橘 絶対、見せるには文字だけじゃ見てくれなかったんですよ。写真と、あの子たちの声と、それを形にしてくれたデザインがあったから、それで手にとってもらえたんだなと思うんですよね。

中山 KENさんの写真いいですよね。

橘 やっぱりね、KENと被写体との距離感がすごくいいんだよね。VOICESは純粋に楽しいし好きなことを形にしているって感じだけど、bondはもっと責任感が必要で。

KEN 責任感っていうか使命感だね。

橘 そうだね。bondだといろいろと話せないこともいっぱい出てきちゃうけど、VOICESはその子たちが伝えてもいいよって声だし。それがなきゃ私はきつかったかもな。自分のバランスを保ってくれるのがきっとVOICESだったんだなと、今改めてそう思う。

KEN bondは仕事としてとても大切だけど、VOICESがなかったらやってなかっただろうね。

橘 そこは忘れないようにしないとね。

KEN それはもう変わらない。あと中山さんがさっき言ってくれたみたいに、わからない人に伝えるってことは僕もすごく大切だと思っていて、写真を撮る立場上での距離感はよく考えてる。

難しいのは、例えばbondに相談くれている子をVOICESで撮ろうとした時、僕が距離感を縮めすぎると撮れなくなるんですよ。

だから、この瞬間しかないって思える時に撮らせてもらうとか。

中山 確かにそこまで親密な目線じゃないですよね、女の子は。ちょっとやっぱり警戒してるの、どこか。

KEN そうそう、それがいいの。だからファーストコンタクト、まぁ2〜3回くらいかな、撮れるのは。あとはもう記念写真にしかならない。

中山 それはわかりますね。

橘 そうね、警戒心と緊張感があるんだよね、あの子たち。「いいの?本当に信じて」みたいなね。

KEN それがないと。

橘 創刊号や2号を年齢層関係なく手に取って欲しくて、いろんな所に出向いて大人に見てもらった時、「悲しくなる」とか「辛くなる」「結局この子どうなったの?」とか言われて、ハッピーエンドをすごく求めてきた。彼女の人生は続いていて、その中でアップダウンしている状態の方がリアルなんですよ。こちら側が求めるハッピーエンドをリアルとして当てはめてしまうのは難しかった。

でも、ある女の子が「早くVOICES読みたい。孤独を感じた時に読みたくなる。お守りにしている。」って言ってくれて。やっぱり響く子には響いているんだと、このコンセプトで続けていこうと思った。

KEN 最初は「これどこで誰に配るの?」とか聞かれたよね。本を出す人だったらそうやって考えるなと思うんですけど「台割りは?」って最初に相談した業界の方に言われてね。

橘 何の話ですか?って思った。けど、「やってみます!」みたくなって…

KEN この段階で僕たちの拙い話を面白そうだからやりましょうって言ったのが中山さんと石井麻木(※2)ちゃんだけなんだよね。「何となくわかる」「何となくそういうことやりたいね」みたいな感じで。

橘 そうだ、何となくだったね。他の方は「どこに置くんですか?」とか「出版コードは取るんですか?」とかビジネスモードだったね、目線が。

KEN 商売じゃないっていうのは言いたかったんだけど。

橘 そうだったね、出版社、編集者の方に先に相談しちゃったからね。でも麻木ちゃんも、何も決まっていないのに、あの時点で「いいよ」って言ってくれた。VOICESを雰囲気で感じてくれて…。

KEN 感覚だけだったんだよね。私のやりたいことだって言ってくれてね。

橘 そう言ってくれたね、本当に感謝。麻木ちゃんがぴったりだったからね。VOICESを手にとってほしい女の子に読んでもらいたい声と写真を表現してくれるって思ったからね。

-特に思い入れのある号はありますか?(2018年3月時点)

橘 1号ずつとても強い思い入れがあるんですけど、震災号は本当に特別でしたね。

中山 そうですね。やっぱり大きな事件でしたよね。

橘 大事な人を一瞬にして失うっていうね…。現実辛かったんですけど、でもやっぱり被災地にいる女の子の声を伝えようって、KENがすぐに言ってくれて、会いに行った。震災号の表紙の親子のことは何とかしなきゃと思ってたし。

KEN これはたぶん震災から1ヶ月経ってないくらいの時に行って。

中山 行動早かったですよね。

KEN この写真って、あそこなんですよ、名取。瓦礫なんだけどまだ人の匂いがあるんですよね。それが悲しくなっちゃって。人が住んでたような匂いがあって、あれは実際に行かないとわからないような感じだったね。

橘 残念だけどもう在庫がないから人に渡せないんだよね。見てもらいたくても見てもらえないんですけど。この「another voices」のページの写真はセンター街だったんですけど、真っ暗な渋谷なんですよね。

KEN 電気ついてないよね…。

橘 ページ数も少ないから、載せたくても載せられなかった声もたくさんある。何かで埋めようとかそういうのじゃなく、全部伝えたいっていう思いだけで作っているのがVOICESだよね。

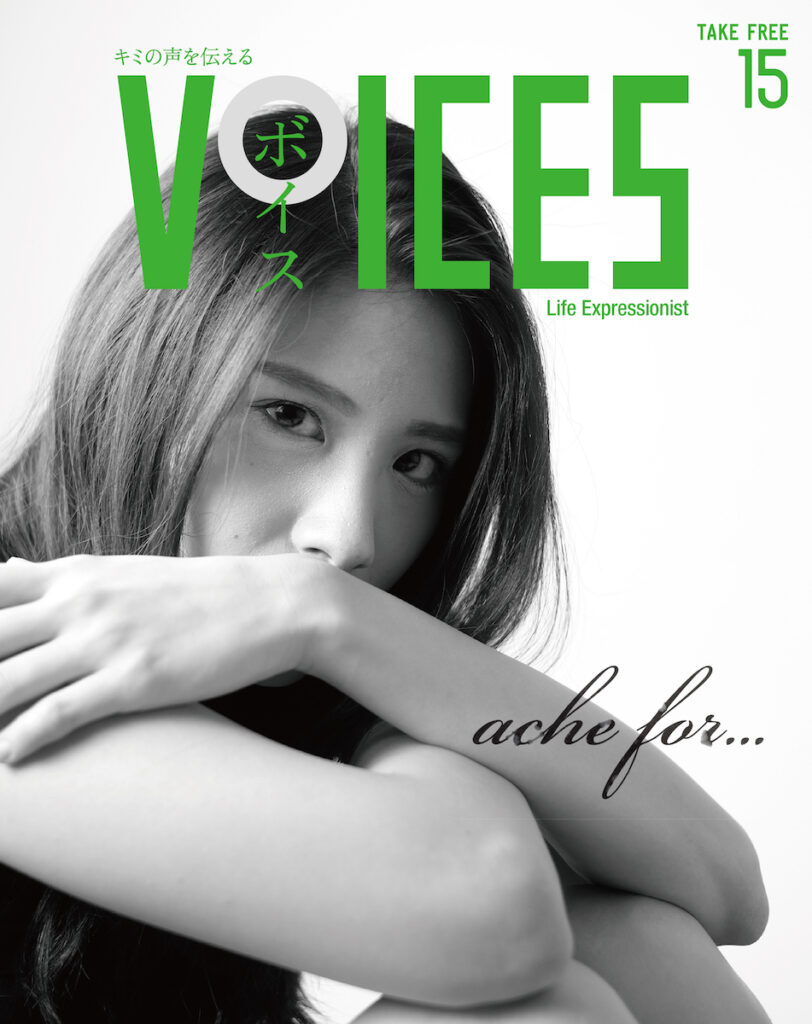

KEN 今回3月の終わりくらいに写真展をやるんですけど(※3)、意外な子から連絡来たりとか。例えばこの表紙の子とかずーっと連絡来てないんですよ?けど「ご無沙汰してます。顔出しますんで」って来たりとかね。びっくりした。

中山 やっぱり、かつてジュンさんが経験したように、ジュンさんがやんちゃな頃にそういう取材をしてくれた、目を向けてきた大人の記憶があって、この子たちも何となく、そのやんちゃな中に目を向けてきた大人がいた…。

橘 そうやって思ってくれてるのかな?

中山 うん、同じことですよね。

橘 VOICESに載ってくれた子はほとんどそのあと相談にのるとか、どうしてるの?とか聞くこともなかったし、通り過ぎるだけの関係だったけど、でも、彼ら彼女たちにとってこの時間はすごく大事な時間だったと思う。私自身も彼ら彼女たちとその時間を共有できてよかったなと思ってるんです。聞いたのは一番辛かった時の声かもしれないけど、でも生きてさえいればいつか振り返ることもできる。

そういう意味でも「ああ、私こんなだったな」と。読んだら苦しくなるかもしれないけど、「そういう時代もあったな」って思い返すこともできる。

それは紛れもなく、一生懸命駆け抜けてきたかけがえのない時間でもあるから、生きていたことを感じてもらえればいいなとは思うんですよね。

取材日: 3/12/2018 web再掲: 7/1/2023

(※1)=アメリカのストリートギャングを模倣した、日本のアウトローな少年少女達の集団。VOICESでも取材。

(※2)=石井麻木、写真家。VOICES創刊号からしばらく掲載。

(※3)=過去に開催したVOICES展。2018年3月に原宿デザインフェスタギャラリーで写真展を行った。