藤原新也 × 橘ジュン

ペンとカメラを駆使し、時に鋭く、時に温かな眼差しで時代を見つめ続けてきた藤原新也。

当時、彼の故郷・福岡で開催した少女の写真展では、モデルを一般公募することになった。その応募用紙に書かれた一言に、彼は強く惹きつけられた。

「おねがいわたしをさがして」。

自らの存在を肯定できず、揺れ動く十代の少女たち。彼女たちの背後には、母親との歪んだ愛憎が広がる。藤原氏がその現実を描いたノンフィクションノベル『渋谷』は、今から19年前の2006年に出版された。

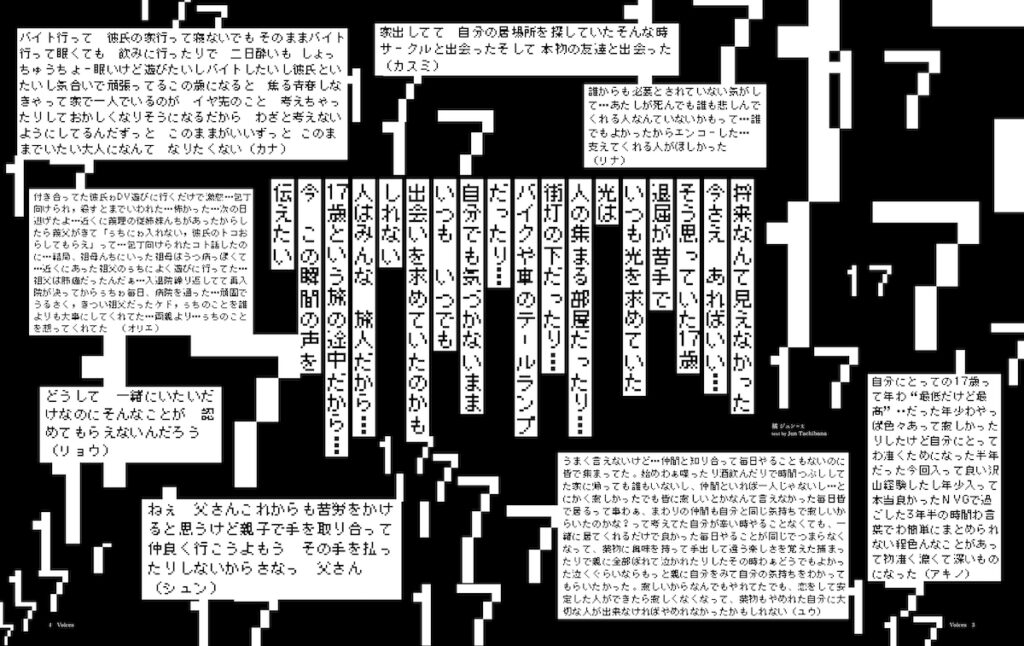

この頃、フリーペーパー『VOICES MAGAZINE』渋谷号にて、編集長・橘ジュンとの対談が実現した。藤原氏と橘がそれぞれの視点から渋谷で出会った若者たちを振り返り、様々なアングルから語り合った。

時は流れ、19年が経過した今、

東京と若者の姿は大きく変容した。

藤原氏が当時、渋谷を資本主義の安っぽい最終楽園と称したことを思い起こす。

今やその言葉は、新宿歌舞伎町の『トー横』にこそ当てはまるのかもしれない。

変わりゆくもの、変わらぬものとは何か。

2025年、再び藤原新也と橘ジュンが対談の場を持ち、時代の変遷を見つめ直す。

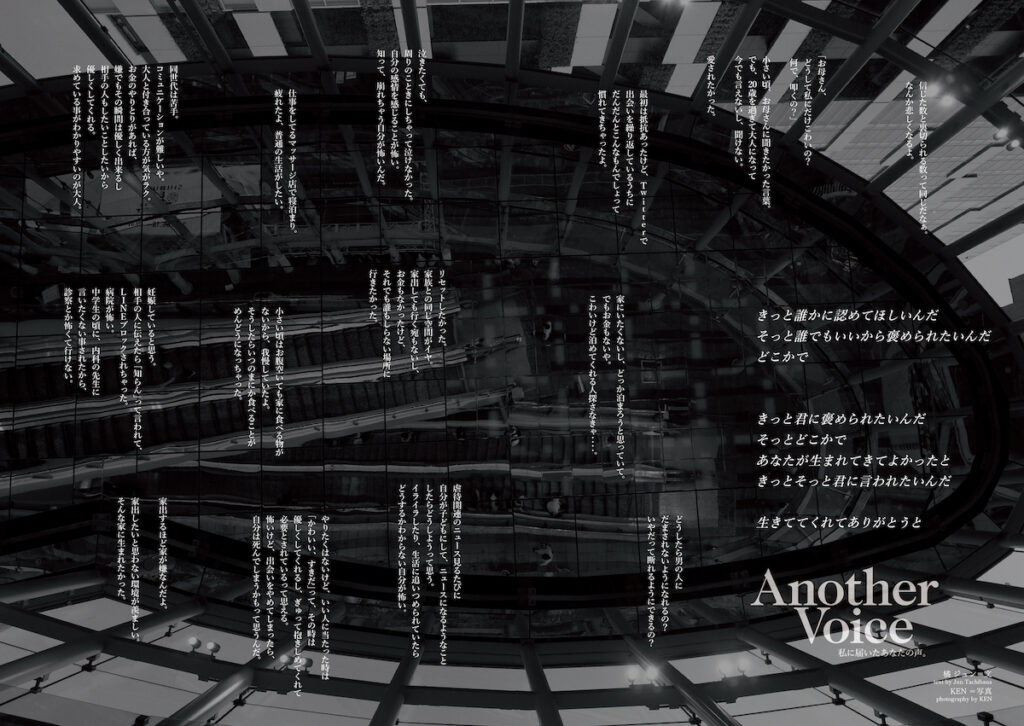

“やっぱり死んじゃまずいんだよね。“〈藤原新也〉

“私を見つけてって言われると、

見つけたいって思ってしまう。”〈橘ジュン〉

2025.4/1 まるあかり=取材・文 / interview & text by Akari Maru

橘ジュン=校正 / Content Editor by Jun Tachibana KEN=写真 /photography by KEN

傷だらけのコハル

橘:この子の傷、数えきれないほどあるんですよね。

最近やってないんだったかな?リストカットしない代わりに血を抜いちゃうんだったっけ?

コハルちゃん、血を抜いてどうすんの?

コハル:ぼーっとする。でも今やってない。ニードルっていう針を捨てました。

藤原:コハルちゃん。誰がつけたの?名前。

コハル:えー。わかんない。

お父さん?お母さんかな。お兄ちゃんかも知れない。

藤原:意外とコハルって名前珍しいよね。

歌舞伎町

橘:藤原さんはトー横とかには行きますか?

藤原:最近は歌舞伎町も行くね。

歌舞伎町、その話を聞きたかったんだ。

あの時(前回対談した頃の時代)の歌舞伎町と今の歌舞伎町、全然違うでしょ。

橘:今から20年ほど前ですよね。全然違います。

藤原:昔はいかにも風俗の街だったけど、

今は底なしって感じがする。

橘:今日来たトー横の子はトー横また変わっちゃったよって言ってた。あっという間に変わっちゃうんですよね。

いる人たちが変わるから。

少し前までは居やすかったのに、一週間後には居づらくなってしまってる。だから街の中で同じ子を見つけるのが大変なんです。

3日前はいたのに、もういなくなってて、変わってる。そこに居続けるっていうのが難しい場所なのかも知れませんね。

でも、歌舞伎町から離れないって子が多いんですよね。

歌舞伎町は包み込んでくれる。優しくて、自分が居てもいいって思える場所って言っていたり。

藤原:優しいところもあるだろうし、怖い部分もあるでしょう。

橘:この間、街で出会った子は、家出したばかりの子だった。

街で過ごすってことはお金が必要だから、傷ついてほしくないし、大人に利用されない方法をアドバイスをしようと思うんだけど、女の子に「大丈夫」って断られてしまった。

その後、偶然また歌舞伎町パトロール中に3ヶ月ぶりくらいに会ったら、すごい雰囲気が変わってて。

藤原:どういうふうに?

橘:街に慣れてしまうというか、パパ活を繰り返しながら過ごしていて。

家に帰りたくないって言うけど、話を聞いてる時に、自然とお母さんの話も聞くことになって。

小中と不登校になってから自分のことを罵られて、つらくて、いてもたってもいられなくなって家出しちゃったって話してくれて。

家族のことを思い出したからか、涙流してて、強がってるけど、本当はお母さんに会いたいんだろうなって思った。

だけど、お母さんから罵られることの方がすごくつらいなら、そんなつらさよりも、知らないおじさんからお金もらってる方がマシ、って家出を続けているような子でした。

藤原:俺、久しぶりにこういう話してるんだけどさ。

『渋谷』の時代に出会った女の子は、母と子のディープな問題を抱えている子が多かった。それから20年くらい経ったけど、家族問題ってのはまだ続いてんの?

橘:ずーっとですね。

藤原:永遠のテーマだね。おそらく『渋谷』以前もずっとあったのかな。でもね、戦前はなかったかもしれない。戦前はまだ大家族制度がかろうじて生きていたから。

『渋谷』を書いたのが20年くらい前。

あの当時も帰る場所がないという子がいたと思うんだよね。

この子達の闇は、母と子の関係が非常に色濃い。母親が子供に土着している。それで、子供の存在がどんどん消えていく。

存在が消えていくことのストレス、自分が自分でないような状態なんだね。

この本で、最後に母親のことを書いているんだ。

母親ってのは、どっかにほら、常に大きなもの、包み込んでくれる世界、っていうイメージがあってさ。それが壊れた時にショックがあるんだ。

母と子

藤原:この後(『渋谷』執筆後)の10年後くらいかな、福岡で女の子を撮った写真集があってね。

福岡って結構、面白い女の子たくさんいるんだよね。

藤原が撮る、って言ったら100人くらい応募が来た。

俺が気になるような子は、大体方言使ってたな。訛りが消えないって子が結構いるんだな。そういう子の方が話も存在も面白かったりする。

まず、10人くらい選んで。その子に似合う場所を選んで。

その子に会う背景にその子を連れていくとね、生きるんだよ。

生き生きしてくる。背景を感じるんだろうね。

墓場に連れて行ったらすごくシャキッとする子もいる。

撮影の時は、着る服を持ってきて、自分の好きな服。持ってきたものに似合う服がないと一緒にブティックとかいって、好きなの選んでっていうと、選べないんだ、これが。

橘:ああ、お母さんに選んでもらってるから。

藤原:着る服っていうのは自分のアイデンティティじゃない。

それが欠損してんだよね。

橘:メニュー選べない子もいますね。何飲みたい?って聞いても、自分で決められない。

お母さんとの問題って、以前藤原さんがお話ししてくれたのが「父親が見えない」って言っていたんですけれど、それ、すごいわかります。離れているのに、どうしてこんなにお母さんのこと気にしたり、影響を受けちゃうんだろうって。

藤原:俺ね、アジアをずっと旅して、帰ってきた直後に金属バット両親撲殺事件があったんだ。

えらい派手な報道だった。

それまでそんな圧倒されるような家族事件ってそんなになかったと思う。あの当時の家庭崩壊の一つのパターンだった。

それが『渋谷』と、ずっと繋がっている。